那一抹浓浓的乡愁

那一抹浓浓的乡愁

原创 岳双才

在我的桌前,放着一本“七一”前夕刚刚出版的新书《老桑树底下的乡愁》(以下简称《乡愁》)。细细读来,慢慢品味,一抹浓烈的乡愁扑面而来,大有爱不释手、一睹为快之感。

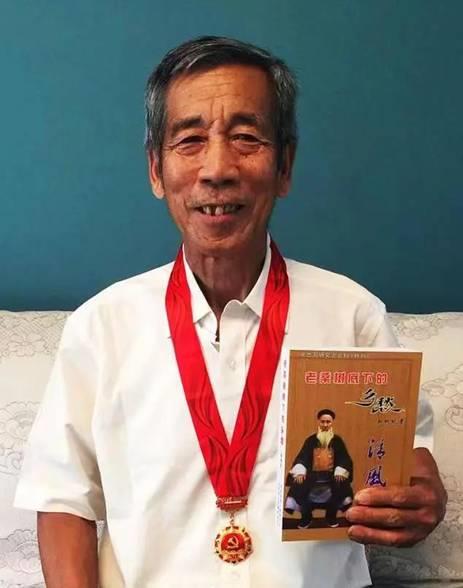

此书是华北油田退休老人赵树标潜心写作、历时六年完成的散文怀乡之作,更是一部弘扬红色文化,进行传统教育、家庭教育,留住美丽乡愁的鼎立之作。

这部《乡愁》,由英烈篇、贤达篇、亲人篇、贵人篇、四丑篇、同学篇、乡亲篇、诗歌篇、美文篇、资料篇十部分组成,近30万字,内容极为丰富,囊括了他退休后创作的大量优秀散文和纪实作品。围绕乡愁,书中内容多以记述当地人物和风物为主,既有张之洞、罗玉川、耿长锁、方纪等知名人士,更多的则是普普通通的邻里乡亲,还有描写当地具有浓郁特色的地方、物件等,内容翔实,文笔生动,语言清新,作者的思乡之情和浓浓乡愁跃然纸上。

家魂村魂民族魂 老桑树下续新篇

赵树标是新中国同龄人,出生在冀中革命老区河北饶阳。他家境贫寒,长大后参军入党,求学之路艰辛而漫长,1977年全国恢复高考后,一天高中也没有读过的他,靠自学奇迹般地考上河北师范大学,成为恢复高考后全村第一个大学生。

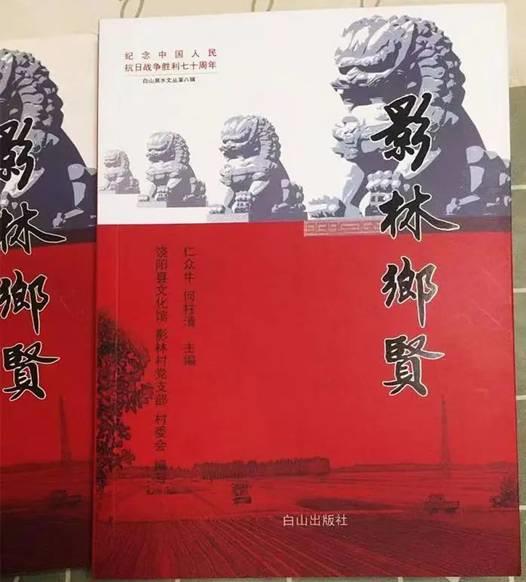

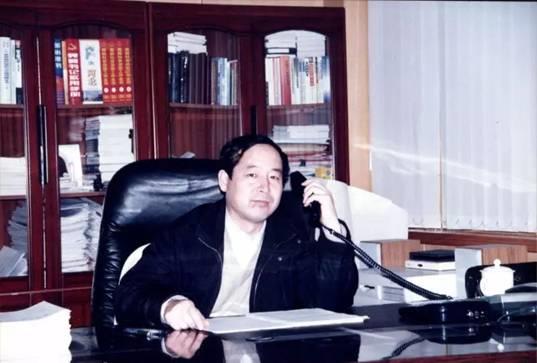

上世纪八十年代初大学毕业后,赵树标来到华北油田工作,先后担任过学校教师、报社编辑、宣传部长等。退休后,为回馈故里,报效桑梓,他义务主编了村史类丛书《影林乡贤》,为地区村级志书的编撰树立了标杆,为国家村史写作开了新的体例。

那么,赵树标又是怎样写出这本《乡愁》的呢?这还得从七年前说起。2015年,央视4台在黄金时间推出《记住乡愁》系列专题节目。作为一直钟情中华民族传统文化的离乡游子和文学爱好者,赵树标非常喜爱这一节目,几乎每期必看,百看不厌。他从《记住乡愁》中想到了自己的家乡,离愁别绪时时涌上心头。那里有一望无边的大平原,有一道弯弯曲曲的滹沱河,他出生和从小生活多年的小村庄就在她的怀里边。那里的父老乡亲,那里的一草一木,一沟一坎,每一寸土地,都承载着他浓浓的乡愁。

赵树标所在的村庄名叫影林,他的这部书,又为什么叫《老桑树底下的乡愁》呢?原来影林建村在西汉初年,是一个有着2000多年历史的饶阳古村落。传说在西汉末年“刘秀走国”时,被王朗兵马追赶到这里,刘秀单人匹马,又饥又渴,一头钻进村边茂密的桑林,这才脱过了一场灾难。后来刘秀建东汉做了皇帝,号称“汉光武帝”,给这个村子赐名“影林”,影林由此得名。

退休后,赵树标每年都要回家乡几次,尽管家乡发生了日新月异的变化,但当地的历史由来、传统文化、故土名人等却很少有人提及,有的大多已经淡忘,特别是一些带有乡情、乡味的老物件保存下来的更是少之又少,有的甚至已是荡然无存,此情此景,怎一个乡愁了得!对家乡的惦念之情更加浓重。

自己生活多年的村庄因桑林而得名,桑林见证了她的发展繁荣,见证了英雄村民抗击外敌保卫家乡的辉煌历程。桑林,承载着伟大的村魂。可是如今的影林,不仅没有了桑林,竟然连一棵桑树的影子也没有了……还有,他所在的村庄作为冀中平原的古村落,有着深厚的文化底蕴,有着保家卫国的爱国精神,曾建有东大庙、西大庙和街心的金星庙,不知何年何月何原因,如今却一个个都没有了。

尤其是村东头那个供奉忠义之神的关帝爷庙,曾是当年抗日的重要场所,那报警的大钟就悬挂在廊檐下。抗日英烈、老村长尹玉庆发现敌情,敲钟报警,成为第一个牺牲在日寇枪下的英烈。这样一处地方,为什么不保护下来呢?大庙没有了,那大钟呢?那两座见证“饶阳影林大惨案”的石狮子呢?记载国仇家恨、激发爱国情怀的文物,竟然一件也没有了!有识之士、荣誉村民曾建议在东大庙旧址建纪念亭、立纪念碑,却一直无人理会。

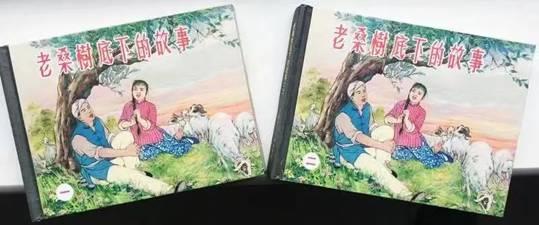

赵树标所在的村庄近500户人家,由何、赵、郭、刘、尹等18个族姓组成,到如今,18个家族竟没有一家尚有家谱、族谱。家谱、族谱承载着家族的精神,是一个家族的灵魂。国有史则兴,家有谱则旺。村庄是家族的组合体,家族有谱有灵魂,村庄才能有灵魂。他在心里暗自感叹:影林啊,你的村魂安在?归来兮,家魂!归来兮,村魂!在家乡看到的、听到的一些情景,更使他早日唤醒“乡愁”的紧迫感和责任感与日俱增。从那时起,写一部有关乡愁的书的想法,在他的心中愈发强烈起来。于是,他特意把自己的乡愁称之为“老桑树底下的乡愁”,这也是他从著名作家方纪名著《老桑树下的故事》所受启发而来。

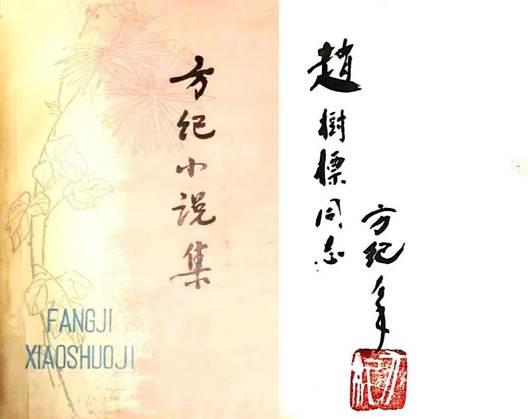

早年,方纪跟随老一辈革命家康克清赴冀中领导土改,就住在饶阳影林村,和赵树标的爷爷结为挚友,并创作了以他们村庄为背景的长篇名著《老桑树下的故事》,留下一段文坛佳话,对赵树标影响深远。大学期间,他曾把方纪作品研究做为首选课题,写出过颇有学术价值的评论《没能闪光的金子》,受到方纪的赞扬,并获赠方纪病中左手亲笔签名的著作。1991年,赵树标曾两次去天津看望方纪,方老都表达了再回“老桑树底下”去看看的心愿。

赵树标深切地感到乡愁是一生的情。因情所致,他决定写一部反映乡愁的书。他说,无论时光如何变幻,那丝丝乡愁总是难以抹掉。乡愁是对家乡的深情思念,是对故土的怀想眷恋,是人类共同而永恒的情感。

乡愁乡情乡味浓 故土故乡故事多

赵树标是喝着家乡苦水井里的水,吃着家乡的五谷杂粮和野菜长大的,他种过地,当过兵,下过矿井,做过教师……贫困的生活磨炼了他,家乡优秀的人文精神激励了他,尽管而立之年时走出了这个贫困的村庄,上了大学,进了央企。但不论走到哪里,不论贫穷富有,村庄始终装在他的心里,成为永远萦绕在心中的乡愁。为了写好《老桑树底下的乡愁》,他多次回到家乡,拜访当地领导和有关人士,实地察看一些颇有教育意义的地方和老物件,与乡亲们唠家常,话今朝,从自己最熟悉和有过交往的人和事写起,立志把她写成自己一生的精品佳作,坚持“正言、正声、正能量,每一篇散文都力争做到“思想感情美,结构美,语言美”。当赵树标静下心来全身心地投入文学写作时,不平凡的农村生活,耳闻目睹的所见所闻,就成了他取之不尽,用之不竭的源泉。故乡的一草一木,刻骨铭心的故事,终生难忘的父老乡亲,时时刻刻萦绕在他的心头,挥之不去。

几年时间里,赵树标心无旁骛,专心采访,埋头写作,常常达到废寝忘食的地步。历尽艰辛,这部饱含乡愁、乡情、乡味和激情的书终于出版问世。从影林英烈、贤孝、乡贤身上和影林文化篇章,使人读出了家乡“爱国抗敌、孝义当先、崇文重教、变革求富”的可贵精神,而这种精神,正是乡村和谐发展的灵魂。乡愁,是对故土山水人文的悠长眷恋。赵树标在写《乡愁》这部书时,最难忘的是故乡的人,尤其是对他一生影响深远的故乡英烈和贤达,还有自己的亲人和生命中的贵人。而对故乡英烈的记述和颂扬,是他最浓重的乡愁,因为英雄是民族闪亮的坐标,烈士乃国家不朽的灵魂。因此,此书开篇的“英烈篇”的人物多达16人,读来十分感人。

此书的“乡亲篇”“贵人篇”“四丑篇”里的数十篇作品,无不透露着浓浓的乡情乡愁。如在《怀念,不需要血缘》《台格大娘》两篇散文中,他用饱含深情、优美朴实的语言,通过对故乡饶阳一位名叫王三妮的乡亲奶奶和台格大娘的怀念,讴歌了中华民族的传统美德、优秀文化和美好人性。大娘的女儿读后写下感言:“含泪细读好美文,深切怀念父母亲,朴实善良好品德,自有后辈传承人。”

当年“全国第一个土地合伙组”组长、曾被毛主席誉为“群众所信任的领袖人物”的劳动模范耿长锁,是饶阳五公村人,这里离赵树标出生的村庄影林很近。上世纪七十年代,他曾有幸采访结识耿长锁老前辈,亲身感受到他的优秀品质、崇高精神。

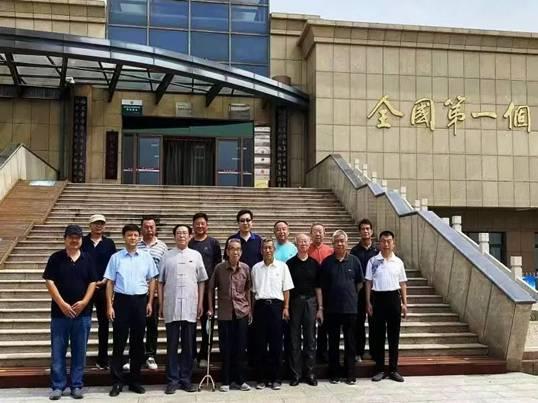

2021年,为赓续耿长锁精神,赵树标带领全家参观了耿长锁纪念馆,和孙子赵乙达写了同题文章《红色精神永励后人》,并应邀参加文化大赛,从数万篇作品中脱颖而出,拿了冠军和金奖,成为一段文坛佳话。此篇文章和以往记述耿长锁事迹的作品,在他的新书《乡愁》中得到了充分展现。《乡愁》的人物故事,多达近百篇,每一个人物都栩栩如生,似在眼前,都是以影林村的真人真事及影响作者成长的美好人物为主要写作对象,以生于斯,长于斯的村庄为主,同时又兼顾村庄之外。作者以真情实感,把他们的美好故事、传统道德、音容笑貌,带给了读者,留给了后人,并从中揭示出需要承传和铭刻的民魂村魂,以至于需要铭刻在心的国魂。

翻开《乡愁》中的“美文篇”,是作者对故乡一些地方、实物的描写,赋予了尤为浓重的乡愁色彩。其中的21篇散文内容丰富,篇篇精彩,仅看题目就可见一斑,如《影林 我那贫穷可爱的家乡》《金星巷 我出生的地方》《哦,故乡那片桑林》《野菜 叫我如何不爱你》等,对乡愁的真情实感表现的淋漓尽致。《老桑树底下的乡愁》是回乡游子对家乡历史留下的文字记录,更是离乡游子对生身之地——影林村最美的黄土人物的怀恋和铭刻。他把美好的人物名字,刻在这片生生不息的黄土地上,唯有乡愁,是作者生成这部书的内涵,因为作者也要把自己化作故乡——影林村的一枚乡愁,把影林的历史、美好的村魂著书永存。

真心真爱唤真情 妙笔佳作获好评

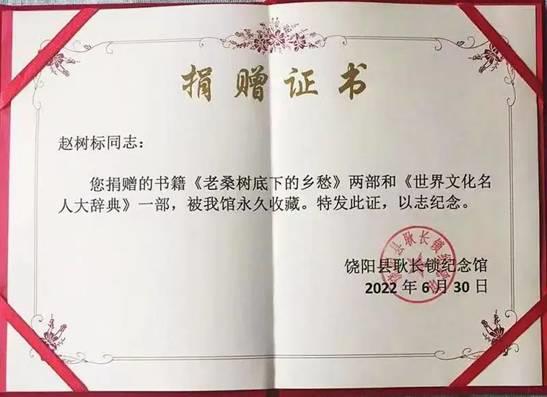

《乡愁》出版问世后,好评如潮,反响热烈。大家说,读罢每一章、每一节所涉及的人物、地方和故事,深深感到作者不是仅用笔写、也不是仅用键盘敲打就能够完成的,而是用心、用爱自然而然生出的纯真情感,是在向这片故土的真情倾诉和述说。《乡愁》出版后,作者首先想到的是回馈家乡和父老乡亲。6月30日,在喜庆党的101岁生日即将到来之际,河北省“爱国主义教育基地”饶阳县耿长锁纪念馆,举办了简朴而温馨的赠书仪式。赵树标向纪念馆赠送了把老前辈耿长锁作为最重要的乡愁人物的新书,被耿长锁纪念馆永久收藏并为他颁发了收藏证书。在全国离退休老人中很有影响的夕阳晚情网站,在发布此书出版的新闻时配发了编者按:作为迎接党的二十大的礼物,“光荣在党五十年”不忘初心,“文学创作五十年”勇于担当的党员作家赵树标先生,历经6年打造出《老桑树底下的乡愁》一书,堪称弘扬优秀传统文化、留住美丽乡愁、助力乡村振兴的一部力作。

网络诗人徐托柱在中国网"中国视窗"专栏刊发书评力作《我所知道的<老桑树底下的乡愁>》,讲述了《乡愁》不为人知的艰辛写作历程,评价《乡愁》不仅是作者自己的乡愁,也是每个人的,更是当今文学界文学的乡愁。它告诉了我们,什么是生命真正的怀念,什么是写作真正的内容,以及带动读者思考生命本质和人世间最美、最珍贵的东西。

原华北石油管理局纪委副书记、教授级高级工程师任永堤在赏读《乡愁》后有感而发,为作者赠诗一首:“情系影林鬓发秋,梦中桑树引乡愁。生花妙笔讴邻里,挚烈真情馈束脩。英烈忠魂得慰藉,贤达功绩获传留。清新笔墨描云锦,一片丹心著九丘。”

中华诗词学会会员、赵树标的同乡刘志民读后欣然写下七绝:“片片愁思用笔裁,情牵一线入心开。当年场景频频现,缕缕乡音入韵来。”

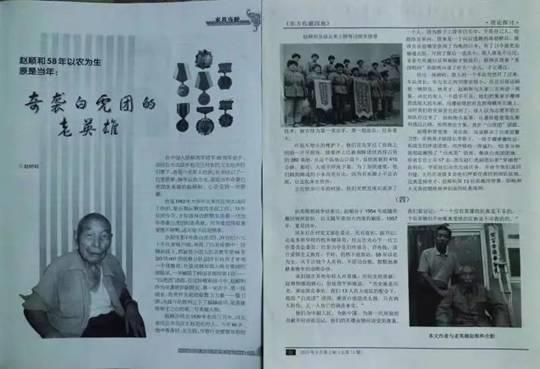

赵顺合是参加抗美援朝“奇袭白虎团”的一名老英雄,也是《老桑树底下的乡愁》记录的英雄人物之一。7月9日,赵树标带着刚刚出版的新书,和任丘市红色印记收藏馆馆长高玉辉一起,应邀再次走进了老英雄的家。老英雄和家人看到书后,连连称赞《老桑树底下的乡愁》:美丽乡愁颂英雄,写得好,真实生动,十分感人。

华北油田采油一厂退休老人刘希村,一天下午在朋友处得到《乡愁》一书后,拿回家吃完晚饭就开始看,一口气看到后半夜,第二天一早吃过早饭,便来到赵树标家中拜访。他说:”《乡愁》读后很感人,很长知识!这本书我刚刚读了三分之一,就爱不释手,后面的还要细细读下去。“

赵树标与乡愁有割不断,打不散的千丝万线。作为一名退休老人,他潜心传统文化研究,发掘红色文化资料,记述厚重往事,对于留住美丽乡愁,唤回村魂美德,助力乡村振兴,将起到积极作用。诚如作者所言,“老桑树底下的乡愁”,不仅是个人的乡愁,也是组织和民族的三重乡愁。

从这部书可以看到,唯有乡愁是作者自发不灭的创作动力,唯有乡愁是作者始终如一的创作主线。衡水市作协副主席、作家何同桂评价,赵树标的这部“乡愁”散文,可称“老桑树下”的精彩续篇,是雄健文学基因的传承绵延,也是滹沱河畔结出的精神文明丰硕果实。纵观中外文学,单篇写乡愁的散文、诗词、歌赋举不胜举,而像《老桑树底下的乡愁》这样大部头浓墨重彩写乡愁的专著,在国内实属罕见,是作者的文字功力,思想内涵,文化修养,文学水准,道德高度在六年间的人生修炼或脱胎换骨的一次蜕变升华。

据词条解释,乡愁是“因思念家乡而产生的愁绪。”赵树标认为,这一定义已远远不能满足人们对乡愁的感知和理解。乡愁,是人类共同而永恒的情感。无论身在何方,都是一直带着的那份浓浓的挥之不去的感怀和情愫。好一抹剪不断、道不尽、难舍难忘、浓烈的乡愁!

—— 作者简介 ——

岳双才,河北晋州人,中国石油报华北记者站原站长。2000年,获中国石油首届百优新闻工作者称号;2009年,岳双才新闻作品研讨会举办,中国记协、中国企业报协会、中国石油报社等领导专家参加;2017年,获评《中国石油报》创刊30周年“十佳新闻工作者”。在新华出版社等出版《企业报头版头条怎么写》《源流活水正春时》《新闻无涯》三本新闻专著。爱好文学,作品分别刊发在《解放军文艺》《中华少年》《河北文艺》及《华北石油诗选》《华北石油报告文学选》(花山文艺出版社出版)等文学报刊。

- 文史知识

- 请您欣赏