八、晚期代表作“井喷”

一介愚夫文学路(连载)

八、晚期代表作“井喷”

赵树标

2014年,我彻底结束了15年“打工老头”的生活,回到任丘颐养天年,过上了“三个一点”的幸福生活,即,种点地,强身健体,不忘百姓;做点公益,感恩社会,报效祖国;写点东西,坚持爱好,繁荣文艺。日子过得很充实。

走上文学创作这条路后,各种文体我都尝试过,但我最偏爱作为文学轻骑兵的散文,最爱它独特的美。读大学中文系时,学习中华民族古今名家的散文,我感到就是一种美的享受。我认为散文就是美文,她,思想感情美,结构美,语言美。这“三美”是我一直以来的孜孜追求,彻底退休后,有了大把的时间,可以更好地实践实现我的追求。散文写作出现“井喷”。

2015年,是中国人民抗日战争胜利70周年。冀中平原那个生我养我的小村庄,是抗日模范村,日寇制造的“饶阳第一大惨案”——“影林大惨案”就发生在这里,这个村落和她的人民,为人类反法西斯战争的胜利和中国人民抗日战争的胜利,承受了苦难,做出了贡献。

为纪念抗战胜利70周年和惨案发生76周年,我回到家乡,历时一年,义务编写成一部村史性质的书《影林乡贤》,操心费力劳神不说,还倒贴3000多元钱,小人暗地里嘲笑我说,“赵树标就是个大傻子!”我用自己的能力,通过文学回馈了生我养我的故乡,得到了众多贵人的称赞,帮助,我无怨无悔。

此书正式出版后,引发热烈反响,众多报刊杂志网络媒体予以宣传评论,有关领导、史学专家、媒体和读者称之为“一项开创性的文化工程”,填补了地方史志编写的一项空白,开创中外村史编写的新体例。

作为晚期代表作之一的《祖父的家书》,修改完善后收入这部书的第五部分“乡韵篇”。2016年,参加由中华散文网和北京华夏博学国际文化交流中心举办的“第三届中外诗歌散文邀请赛”,大赛有中外一万六千多名作者参加,中国文化界名人石英、石祥、孙武臣和著名诗人洪烛、散文家邵建国等组成九人评委会,通过他们认真评选进入终评的作品,我撰写的散文《祖父的家书》,“以较高的文学水准在众多的作品(国内外16236篇)中脱颖而出”,获得一等奖,我个人荣膺“中外诗歌散文精英人物”称号。

完成《影林乡贤》后,我和恩师饶阳地域文化名人肖献法、乡友网络诗人徐托柱相约成立中国首个诗经台文化研究小组,用诗歌、散文、论文记录下研究成果,发表在多种媒体,进入中学教师的教案,2017年,三人合著《饶阳有座诗经台》,作为献给党的十九大的礼物,开创“诗中有史,史中有诗”人文历史的新写法。

2017年,散文《我最爱“春天的故事”》,获国家石油集团公司“畅谈十八大以来变化,展望十九大胜利召开”征文一等奖。

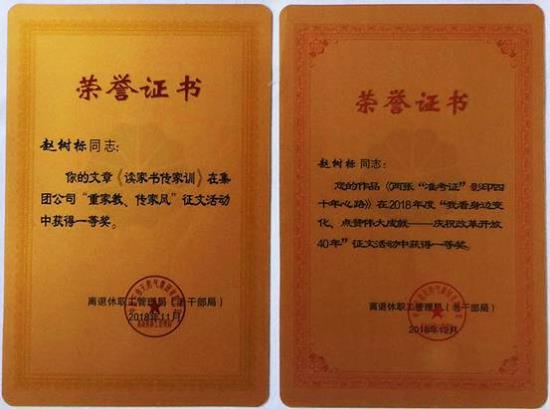

2018年,散文《读家书 传家训》,在国家石油集团公司“重家教,传家风”征文活动中,获一等奖。同年,散文《两张“准考证”影印四十年心路》,在全国石油系统“庆祝改革开放40年,我看身边变化,点赞伟大成就”征文活动中,荣获一等奖。

全国石油系统文学写作高手如林,征文数量甚多,能连续获得3个一等奖,实属不易,感谢那些评委专家,不徇私情,不看关系,注重作品质量,给与我这么大的鼓励和肯定。

2019年,庆祝建国70周年,撰写散文《陪伴我70年的红方登》,在多家报刊、网站刊发。这些努力,为祖国的文学百花园献上了一朵朵小花。

当我静下心来,全身心地投入文学写作时,不平凡的石油生活和难忘的故乡生活就成了我取之不尽,用之不竭的源泉。故乡的一草一木,刻骨铭心的故事,终生难忘的父老乡亲,时刻萦绕在我的心头,挥之不去。写完村史《影林乡贤》,我开始写作这部以散文为主的著作《老桑树下的乡愁》和《饶阳影林赵氏族谱》。

到2021年,历时5年,两部著作都已具雏形。尤其是《老桑树下的乡愁》,我立志把她写成我一生的精品著作,每一篇散文都力争做到“思想感情美,结构美,语言美”,坚持“正言、正声、正能量,”结果是“善言、善行、有善报”。

饱含深情,用优美的语言,通过对故乡饶阳一位名叫王三妮的乡亲奶奶的怀念,讴歌了中华民族的传统美德,优秀文化,美好人性。这位奶奶的亲孙女在北京任教的徐翠色小妹,给我写诗称赞:“祖母葬礼得一见,慈眉善目似神仙。慧心惠品寻常事,妙笔生花人间善”。7月份,作品应邀参加了“首届鲁迅文学杯全国文化精英大赛”,大赛有十多万人关注和报名参加,创业界记录。“作品受到读者和评委一致好评,与72位作者的优秀作品一起脱颖而出,荣获金奖”。并作为我晚年的代表作,收入《纪念辛亥革命110周年:东方文韵,时代新篇》一书,12月份,被我国第一高等学府北京大学图书馆收藏,供专家学者研究使用。欣闻这些好消息,庄奶奶的孙女、人民教师徐翠色又为我赋诗一首:“扬善文章溢真情,清音袅袅出影林。文昌帝君神眼亮,不没人间真文人。”

在庆祝建党百年的大喜日子,为传承红色基因,赓续耿长锁精神,我带领全家从任丘华北油田回到故乡,专程参观耿长锁纪念馆。参观后,全家人对故乡这位伟人和他的崇高精神有了全新的了解,心灵震撼。回到任丘,我与喜欢文学和红色基因传承、尚在大学读书的孙子赵乙达,满怀激情,撰写出弘扬耿长锁精神的同题文章《红色精神永励后人》,耿长锁的女儿、从省卫生厅领导岗位退休多年的老干部耿惠娟,读到文章,特嘱咐县有关领导向我及全家表示谢意。文章应邀参加第二届鲁迅杯全国文化精英大赛,经评委认真评审,我荣膺冠军特别奖,孙子喜获金奖。家乡主流媒体衡水晚报以《饶阳籍作家赵树标爷孙俩同获大奖》为题予以报道,中国新闻网等众多网站也进行宣传。

散文《我的乡愁人物:台格大娘》,也是一篇反映较好的代表作,读了文章,大娘的二女儿,写下感言:“含泪细读好美文,深切怀念父母亲,朴实善良好品德,自有后辈传承人。”她的一位40年前老同学更是给与了很高的评价:“佳作拜读,感觉你这位兄长文笔细腻流畅,文风朴实真诚,文章清新隽永,于平淡中显功力,在日常里见真情。正所谓:‘重剑无锋,大巧不工’,实乃高手!”作品参加“矛盾文学杯华语文化大奖赛”,从51222位参赛者中,评选出86位获奖者,我有幸名列第二,获得亚军奖。组委会领导专家电话鼓励我说:“读你的作品我们看出,您是一位文学造诣很深,有独特艺术风格的作家。”

在庆祝举世瞩目的党的十九届六中全会重要文化活动中,以为国家为民族文学艺术事业的繁荣兴盛做出的贡献,我被评选为“新中国文学艺术界丰碑人物”。有报道称我这些年的努力,实现了从“草根作家”到“精英人物”、“丰碑人物”的历史进步。有文友说我是“德艺双馨,文坛圣手”,有人称我是“饶阳人的骄傲,当代中国的鲁迅”······

面对2021年,这个中华民族具有里程碑意义的年份和新冠疫情肆虐世界的年份,自己在文学写作道路上取得的对自己来说具有重要意义的成就,我心里充满喜悦,但头脑也异常清醒:我不是文学“精英人物”,也不够“丰碑人物”,不是“文坛圣手”,更不是“当代中国的鲁迅”。面对取得的一点点成就,面对这些称号和评价,看看就好,高兴一下就好,今后的文学之路还很长。

回顾总结这笔耕不辍、傻傻坚持的50年,我深深感到这50年文学之路,是在贵人和小人共同陪伴下,曲曲折折的成长之路;是一条奋发学习、努力成才之路;是坚持写红色文章,讲红色故事,传红色基因的红色之路;是坚持“为人民大众写,写人民大众”正确方向,坚持“为英烈树碑,给百姓立传”的正确之路;是弘扬美好人性、传承美好品德,追求德艺双馨,实现人生价值目标的不懈奋斗之路。这样做,读者满意,组织赞同,社会认可,说明路走对了,不论顺利与否,光明与否,只要方向是对的,就要无怨无悔地坚持下去,一直走下去。

今后的有生之年,在文学写作道路上,只要生命不息,就要艰苦努力,写作不止,开拓创新不止。怀家国情,矢志不渝,呕心沥血,完成既定的写作目标——出版乡愁,编成个人文集,创修好族谱,写出更多更好无愧于自己的良心,无愧于时代,无愧于人民大众的好作品。

(续完)

- 文史知识

- 请您欣赏