为啥叫“老桑树底下的乡愁”

·写在前面的话:

我的乡愁,为啥叫“老桑树底下的乡愁”

·赵树标

乡愁是人类美好而永恒的情感。

我的家乡在美丽富饶的冀中腹地饶阳县,那里有一望无边的大平原,有一道弯弯曲曲的滹沱河,我的村庄影林就在她怀里边。那里的父老乡亲,那里的一草一木,一沟一坎,每一寸土地,都承载着我浓浓的乡愁。

我的村庄名叫影林,我的乡愁,为什么叫“老桑树底下的乡愁”呢?

影林建村在西汉初年,是一个有着2000多年历史的饶阳古村落,勤劳、勇敢、朴实、善良的村风、民风,哺育了一代又一代影林儿女。

传说在西汉末年,“刘秀走国”时,被王朗的兵马赶到这里,刘秀那时是单人匹马,跑得又饥又渴,村子没敢进,一头钻进村庄茂密的桑林,爬到一棵大桑树上。这时,正是五月天气,桑叶又肥又大,桑葚又红又甜。王朗的兵马在村子里搜索,刘秀便躲在桑树上吃葚子。这样,才脱过了这场灾难。

后来刘秀建东汉做了皇帝,号称“汉光武帝”,给这个村子赐名“影林”,没有桑树,没有桑林,哪来得影林。

史书记载,东汉年间,饶阳县城在今古城村村西俗称“老堤圈”的地方。桑林环抱的影林村离县城仅3公里,全县闻名的“公桑蚕室”就设在这里。这是个官方的办事机构,主要职能是领导百姓种桑养蚕、抽丝织缎,就如同今天的农林局。

每年春天,这里家家户户采桑养蚕,十分繁忙,人手不够,县令就在影林村东一公里处建了一个小屯,人们叫他“拧拧屯”,因为影林古称“拧拧”。后来,小屯的户数、人口竟然超过了自己的“母村”影林,独立为屯里村,后来这个村还成为人民公社所在地。

到近现代,桑蚕业衰落之后,村里的老人们都还记得村北那道二、三里长的土岗子仍长着茂密的桑树,抗日那会儿,影林是根据地的前沿,八路军和村游击组曾依托这片桑林阻击日寇对根据地的进犯,后来发生“影林大惨案”,桑林曾被鬼子用火烧毁……

为了记住村庄的历史,弘扬村庄的传统文化,我特意把我的乡愁称之为“老桑树底下的乡愁”。

1947年冬天,时任《冀中导报》文艺副刊主任的著名作家方纪,受党组织的派遣,来我们村领导轰轰烈烈的土地改革,这个冀中抗日和土改模范村的人和事,激发了方纪的创作热情,繁忙的工作之余,他以我们村的抗日斗争和土地改革的素材为背景,时间跨度从1934年到1948年,秉持严格的现实主义创作手法,写出了长篇小说《老桑树下的故事》(1950年三联出版社出版),小说描写了众多的我们能触及到的农民形象,其中,五、六个人物还用了真实姓名。

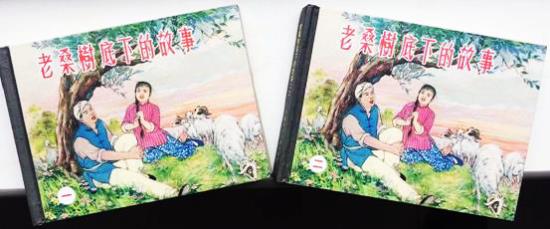

50年代初,小说被改编成连环画《老桑树底下的故事》,由灯塔出版公司初版,1953年新美出版社再次出版,影响了一代又一代影林儿女。村里的人们干脆把这部小说称为“影林传”。从此,“老桑树底下”就成了我们村的别名。

小时候,《老桑树底下的故事》是我最早看到的“小人书”之一。从书中了解了村庄的历史,看到了祖父赵福顺的故事和形象,对我后来走上文学之路,成为作家,产生了很大影响。我感到,“老桑树地下”这个名字,比我们村庄的本名更富有诗情画意,进一步坚定我,把我的乡愁冠名“老桑树底下的乡愁”。

这不仅是我的乡愁,也是成千上百个影林离乡游子的乡愁,成千上万个冀中平原离乡游子的乡愁,也是老作家方纪的乡愁。1983年,1991年,我两次去天津看望方纪,方老都表达了再回“老桑树地下”去看看的愿望,主要是身体原因,未能成行,可谓是不小的遗憾。

2005年10月,“老桑树底下的故事”连环画,由上海美术出版社再次出版发行,而且是精装限量印制,极具收藏价值。2021年5月,我花5倍于原价的费用,淘得这套连环画,不胜欣喜。

我坚信写好、出版好《老桑树底下的乡愁》对于记住村庄的历史,留住传统文化,唤回村魂美德,助力美丽乡村建设,实现民族伟大复兴的中国梦,将起到积极作用。

·2022年1月于冀中腹地任丘·

- 文史知识

- 请您欣赏